『簿記って聞いたことあるけどどういう資格なの?』『勉強すると何に使えるの?』

こういった方に優しく解説していきます。ユーキャンでも人気の資格となっており、知名度が上がっていますね。

まずは、全体の内容を理解して簿記の資格取得を目指していきましょう!

簿記とは?

皆さんは上記の表を見たことがあるでしょうか?これは『会社四季報』というものに記載されてあります。日本の上場企業がどれくらい利益を出したのかが分かる表です。

『文字が細かくて見づらい。』そうです、私も同じ感覚でした。

企業の利益やお金の流れなどを明確にし、計算するために必要なのが『簿記』です。

仕事だと経理部に配属されている方は、理解することで業務を円滑に遂行することが出来ます。

簿記の目的とは

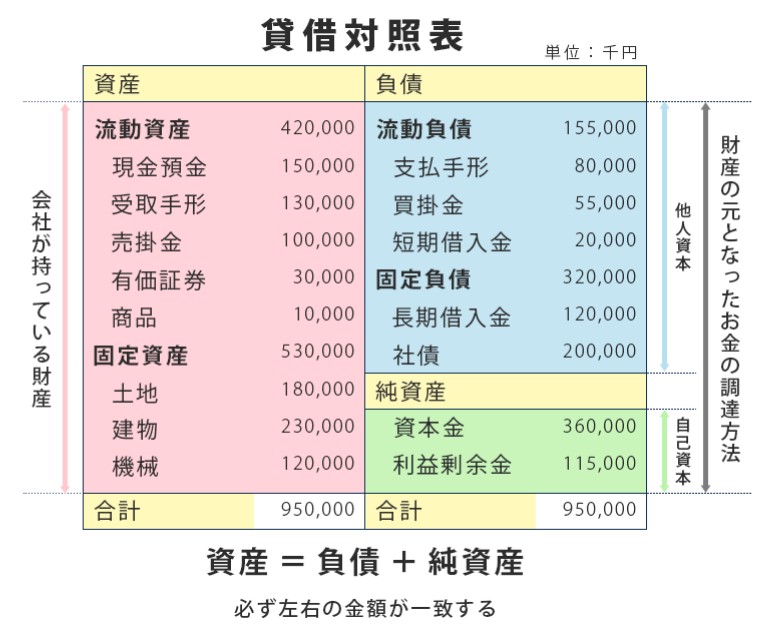

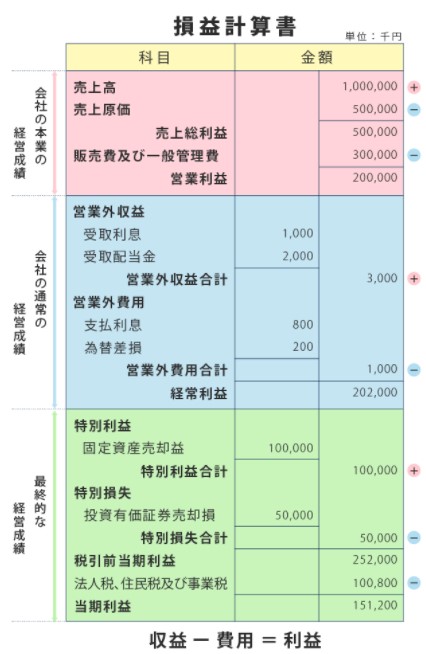

企業の利益だけではなく、財産や借金がどのくらいあるのかを『貸借対照表』や『損益計算書』を作成していくことです。用語の解説は順を追ってしていきます。

簿記のやることとは

企業は日々活動をしています。商品を購入したりサービスを提供して利益を出していますね。

また、必要な経費も支払っています。(光熱費、給与、利息など)

この日々の取引を『帳簿』に『記入』していきます。

そして、帳簿を基に『貸借対照表』や『損益計算書』に記入して、一年間で(または四半期)どのくらいの利益(または損失)が出たのか明確にしていくことが簿記のやることです。

簿記を勉強すると

簿記を勉強すると下記のメリットがあります。

- 株式投資に役立つ

- 入社しようと思っている会社や転職先企業の経営状態が分かる

- 数字に強くなる

- 簿記の資格取得後、他資格にも役立つ

株式投資に役立つ

冒頭にも伝えました、会社四季報を理解しやすくなり、自身の株式投資に役立ちます。

『純利益が増えているのに設備投資はあまりしていないな。』『営業利益は毎年増えて、今後もこの企業は発展していくのだろう』など、根拠を持って株式購入に繋がります。

こういった投資家目線で物事を見ることに慣れていくと、町中にある企業の広告や看板が光り輝いて見えてきます(笑)。『この看板の企業はこの間の業績がよかったところだ!』と思うようになり、さらに企業分析が捗ります。

入社しようと思っている会社や転職先企業の経営状態が分かる

学生の方は就活でどの会社を受けようか悩んでいる方、社会人の方は今よりも大企業で勤めたいと考えているときに役立ちます。

もし、入社後に勤めている会社が経営不振で倒産するリスクが高くなった時に、インターネットで気になる会社の決算やIR情報を見ることで、客観的に企業分析が出来ます。

今後は一つの企業に長く勤務するのではなく、自分の能力を活かせるプロジェクトに参加したく転職する時代が来るといわれています。実際に経済大国のアメリカでは、3~4年で転職をして、自身のスキルアップを図りながら収入を上げています。

数字に強くなる

計算が苦手な方は最初、勉強を進めると数字が多くて挫折してしまうケースが多いようです。しかし、愚直に勉強を進めていくと自然と慣れていきます。

私も最初は、数字が苦手で思うように勉強が捗りませんでした。でも、継続して数字と向き合う時間を作ることで、慣れていき知識を習得することが出来ました。

簿記の資格取得後、他資格にも役立つ

簿記の資格を取得することができたら、他の資格にも挑戦しやすくなります。例えば、

- 税理士

- 公認会計士

- 建設業経理士

- BATIC(国際会計士)

- 中小企業診断士 など

聞いたことがある資格があると思いますが、どれも簿記の基礎知識があれば上位資格にも挑戦しやすくなります。

※これらの資格はかなり難易度が高いので、まずは簿記の基礎知識を固めることをお勧めします。

一連の流れをザックリ解説

それでは、簿記の全体の流れを簡単にまとめましたので下記の図をご覧ください。

- 取引の発生

- 仕訳をする

- 総勘定元帳に転記する

- 試算表を作成する

- 決算整理をする

- 貸借対照表、損益計算書を作成する

- 帳簿を締め切る

この流れは1~3級共通の流れです。ですので、勉強していくうちにこの流れを覚えていきましょう。

取引の発生

日々やることです。

会社では、日々、お客様に商品を販売しています。また、売るための商品をどこからか仕入れてきますし、光熱費や従業員に給料を支払ったりします。

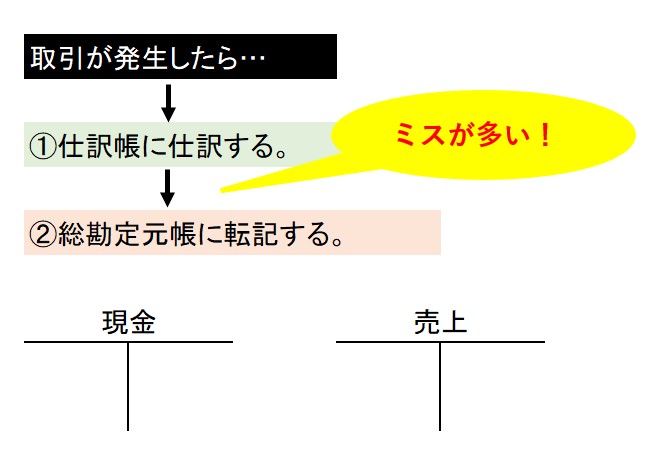

仕訳をする

日々やることです。

1の会社の活動を『取引』と言いますが、取引が発生したらそれをメモや保存をしておく必要があります。

この、メモをすることを簿記では『仕訳』と言います。

例えば、「200円の商品を売って、現金を受け取った。」という取引があった場合、仕訳は下記のようになります。

総勘定元帳に転記する

日々やることです。

上記の仕訳をしたら、『総勘定元帳』という帳簿に転記します。

総勘定元帳とは、現金や売上などを項目ごとに金額をメモするノートと思っていただけたら大丈夫です。

仕訳は日付順にメモをしますが、総勘定元帳は項目ごとにメモをします。

上記の「仕訳」⇒「転記」を取引があるたびに行います。

試算表を作成する

一か月ごとにやることです。

毎日「仕訳」⇒「転記」を繰り返すと、取引数が多い企業だとかなりの量になりますよね。その作業をするのは人間ですから、途中でミスをするときもあります。

もし、1年間この作業をしてどこかでミスがあった場合、探すのは大変ですよね。。。

それを防ぐために一か月ごとに『試算表』を作成します。そうすることで転記ミスが無いかどうかを調べやすくすることが出来ます。

なお、試算表には3つの形式があります。

- 合計試算表

- 残高試算表

- 合計残高試算表

合計試算表

合計試算表は、総勘定元帳の各項目について、左側の金額の合計と右側の金額の合計を記入します。

残高試算表

残高試算表は、総勘定元帳の各項目について、残高のみを記入します。

合計残高試算表

合計残高試算表は、合計試算表と残高試算表を組み合わせた表です。合計金額も残高も記入します。

このように、試算表を作成することで転記ミスを発見しやすくすることが出来ます。

損益計算書と貸借対照表を作成する

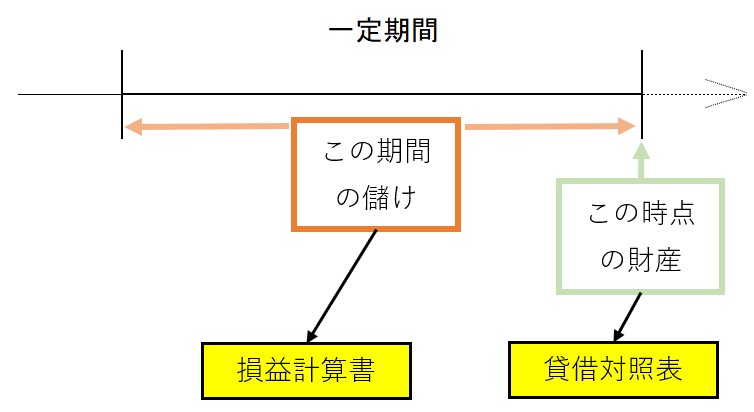

一年ごとにやることです。会社では、一定期間ごとに儲けや財産の状況を一覧にする必要があります。

『なぜ、そんなことをするの?』と思いますよね。

一番の目的は税金を計算するためです!税金は儲けに対してかかるので、儲けの金額がわからないと税額が計算できないというわけです。

なので、一定期間ごとに儲けや財産の状況を明らかにする必要があります。

一か月ごとにやります。儲けは『損益計算書』、財産の状況を『貸借対照表』という書類に記載します。

また、一定期間のことを『会計期間』といいます。そして、会計期間の最終日のことを『決算日』、初日のことを『期首』といいます。

会社の場合、会計期間や決算日は自由に決めることが出来ます。しかし、個人事業主の会計期間は1月1日~12月31日までと決まっています。

決算整理をする

一年に一度作成をします。残高試算表には今年度計上されるものと来年度計上されるものが混ざっています。

そこで、今年度の儲けを正しく計算するために、適正に修正する必要があります。この作業を『決算整理』といいます。

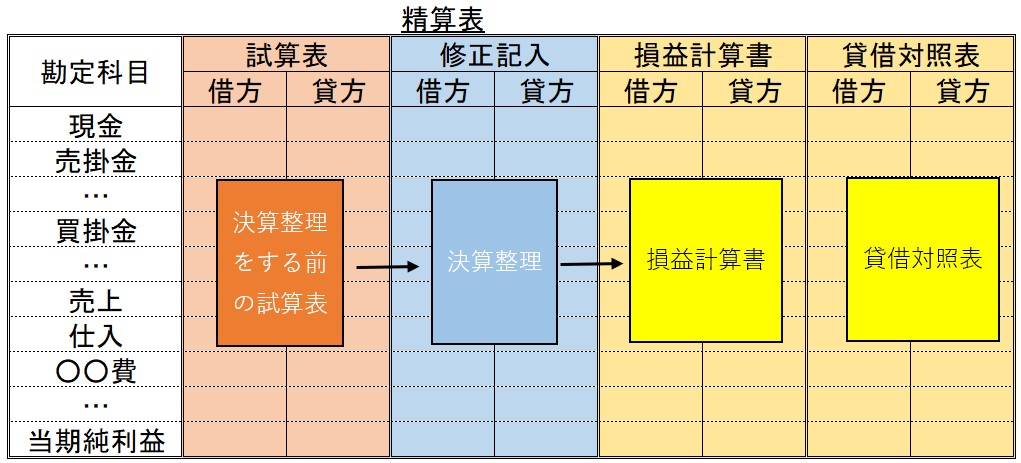

決算整理をしたあと、損益計算書と貸借対照表を作成する前に、『精算表』というワークシートを作成することがあります。

精算表とは、決算整理する前の試算表から決算整理を経て、損益計算書、貸借対照表の金額を求めるまでの過程をまとめてた表です。

まとめ

以上で、簿記の一年が終わりました。その他には、来年度の記入に向けて総勘定元帳を締め切るという作業があります。

優しく解説をしたつもりですが、最初はわからなくても勉強していくうちに流れはつかめると思います。ただ、今後簿記3級だけでなく1級まで目指したり他資格にも挑戦していくのであれば、3級の範囲は理解しないといけません。

なので、試験のための勉強ではなく、知識を習得するために取り組むと良いと思います。

今後は、単元ごとに解説をしていく予定ですので一緒に頑張りましょう!

コメント